1

![]() 汾酒回应多名硕士拟录为酿酒工成装工

汾酒回应多名硕士拟录为酿酒工成装工 ![]() 5岁男孩逗小猴子被母猴拽下悬崖

5岁男孩逗小猴子被母猴拽下悬崖 ![]() 代表说农民交的公粮就等于交了社保

代表说农民交的公粮就等于交了社保 ![]() 伊朗提出停火条件

伊朗提出停火条件 ![]() 安理会决议要求伊朗停止打海湾国家

安理会决议要求伊朗停止打海湾国家

在所有中国城市中,成都是最早被冠以“同志之都”的城市。据说最早,这一称呼源自同志网站淡蓝网发起的寻找中国“gay都”的讨论,成都与重庆呼声最高。作家西门媚写道,“成都是个同志之都,全国有不少的同志因为这里的宽松包容氛围移居至此。这是成都值得骄傲的地方。”她向媒体记者们谈起这一点,但从没人愿意写出,一是因为同志话题的敏感性,二或许是因为记者们很难判断,这究竟是城市的优点还是缺点。

事实上,虽有“同志之都”的名声,但成都并不是中国最大的LGBT之城。五款热门同性社交软件的百度指数显示,成都的搜索指数虽然居于全国前列,但都落后于北京和上海。2017年,德国网站Nestpick列出全球100个最受LGBT欢迎的城市,大陆也只有北京上海两座城市上榜,其中,上海排名第89位,北京排名正好是第100名。

当然,数据只是打开城市的万千把钥匙之一,一个人的主观感受,例如温度,感动,空间或尊重,并不在简单的统计数据里。过去的这个四月,我在成都接触了多位性少数者,有成都人,也有生活在成都的外地人,有些人在生活中伪装成异性恋,也有人不仅公开出柜,还创办公益组织,致力于为LGBT群体发声。

形形色色的人与事拼凑起来,我想,我看到了生长于这座城市中的彩虹一角。

2

“你是异性恋吗?”还没等我发问,她先这样反问我。在得到肯定答复后,她开玩笑说,前路坎坷。

来成都读了大学之后,C决定在此定居。生活中,她从事教育行业,而在互联网上,她还肩负另外一份职责:管理豆瓣小组“Les成都”。小组创立于2008年,是豆瓣上最大的地区性LGBT小组。17000多名成员,证明了成都LGBT文化的旺盛。然而,C并不是小组的建立者。“是我前女友,”C说,“她跟我分手之后黯然离组,把组甩给我了,她创建这个小组时只有15岁。”从那以后,C把小组当成这份感情的纪念品,一直维护至今。

在15岁就清楚自己的性取向与众不同,那名女孩早熟的身份自觉让我惊讶。这让我想起另一位成都男孩Y,出生于1991年的他,“小学就明确知道自己是什么。”除了父母,Y已经向所有人出柜,生活也并没有因此变得压力重重。他到一家新公司,上班第一天,有女同事问他,“你是Gay吗?”“是啊是啊。”“哦,那我们做好闺蜜吧。”

联合国在2016年发布的一项报告显示,中国的性少数群体,只有5%愿意完全出柜。

在出柜问题上,C的答案略有不同,“亲密的朋友都知道,在父母面前展示的形象是清高自傲眼高于顶的大龄女青年,在同事面前假装有男友。”当我问为什么不会像同事出柜时,她说,因为同事不重要,没必要掏心掏肺。

“如果我在新媒体行业应该会直接出柜。教育行业,还是算了吧。”她补充。

L是武汉人,读大学时,他逐渐发现自己对女生兴趣索然,但他并未公开,甚至还交过一个女朋友。毕业后一次工作调动,L从武汉来到成都,在远离了故乡的社会关系之后,他很快决定,向这座城市出柜。我们见面时,L已在成都生活工作了一年多,有自己稳定的感情生活,用行动证明了成都那句赫赫有名的城市宣传语:一座来了就不想离开的城市。

在我接触的受访者中,每一个人都表示自己是“半公开出柜”,他们不介意朋友知道,即便一些人会对同事有所隐瞒,但也是出于不愿,而非不敢。从社会生活的维度,他们轻松自由,压力很小,加上他们普遍有较好的受教育水平,在物价不高的成都生活,几乎成为一件毫无门槛的事情。

不止一个人向我推荐了这样一支视频:蒙着彩虹色眼罩,两名年轻人站在成都街头,面向熙熙攘攘的人群张开双臂,白色T恤上用双语写着他们的渴望——“我是同志,你愿意拥抱我吗?”

这是成都同性恋群体的一次街头实验,实验过程被浓缩在一段六分钟的视频里,记录了他们收获的来自各色人等的五十多次拥抱。视频在网络上一度火爆,创造了20余万次的微博转评数据。虽然拍摄视频的时间是一年前,但在我接触的LGBT群体中,仍不止一个人提起它,以此佐证这座城市对他们有异乎寻常的包容。

这或许便是成都被称作“同志之都”的原因所在,它通过一个又一个拥抱来获得认可,正如1200年前欢迎杜甫那样。

3

四月的一个晚上,我们在“圈内人士”的带领下,从太古里步行前往天仙桥,那里有成都最著名的Gay吧和Les吧。

酒吧在二楼,一楼是成都特色的中餐馆和烧烤店,时间虽已过九点,但仍有人在等位。穿过这层喧嚣,沿着停运的扶梯拾级而上,两家酒吧并列在视野尽头。天井为这里分出左右两条通道,它们略显破旧,分别指向不同的酒吧。隐隐然我竟产生一种感受,仿佛通道产生了性别属性,在指示我们男左女右的基本规矩,只不过在这里,规矩是男右女左:右手边是Gay吧“MAX”,左手边是Les吧“蜂王”。

我们从MAX酒吧的后门溜进去。酒吧不大,昏暗中透着粉红色,桌椅似乎是专为两人对谈而设计。酒吧里并不全是男客,其中也有三三两两的女客,甚至还有一男一女的组合。“圈内人士”告诉我,这是因为女性们知道,这里的人对她们没有兴趣,在Gay吧里她们不容易受到打扰。当然,其中也不乏慕名而来的观光客。

MAX酒吧旁边,是Les酒吧“蜂王”。碍于身份,我们没有进去,只是在门口拍下了观光照。在蜂王酒吧门口,我注意到两男一女在聊天,女孩短发,穿一件背心,露出手臂上的文身,不知怎么,让我想起《因为爱所以爱》时代的谢霆锋。

MAX,蜂王,加上开在附近的休闲中心MC Space,被称为“金三角”,它们组成了成都最著名的同志活动区域。2010年,天府早报报道了一场男同婚礼,婚礼举办地就是“天仙桥附近的一家酒吧”,在婚礼现场,上百人自发前来,为年龄相差20岁的新人送上祝福。

事实上,若论资历,Les酒吧“月恋花”,比“金三角”还要悠久。“月恋花”酒吧在2002年便开始经营,风风雨雨16年,多次被迫关张,又多次重新开业。2007年,“月恋花”的创始人于是登上《鲁豫有约》,成为中国最早在电视节目上发声的女同之一。

鲜有人知的是,即便是勇敢者的发声者于是,也是与节目组签订了关于节目不在四川境内播出的协议之后,才同意接受访问。

现如今的“月恋花”,不仅是一间酒吧,也是公益组织“成都Les爱心工作小组”的根据地。她们最近的活动主题是“关爱老年拉拉”。于是在豆瓣日记里记录,有一天她在店里接待了一对专程从外地来的老年拉拉,她们都已年过八旬,但在跌跌撞撞之间,已经相守四十多年。这令于是感动不已。

在成都,和“成都Les爱心工作小组”类似的LGBT公益组织有十多家,分别致力于不同的方向。“成都同乐”致力于应对艾滋病健康危机,他们拥有9名全职人员,是所有公益组织中最大的一家;“成都米尔克”致力于为同志群体提供心理咨询,并举办公众演讲大会Speak Out;“同心圆”定期举办类似仙子聚会的活动,鼓励成员之间传递信物,互诉心声。

(成都米尔克主办的活动现场)

自2017年开始,官方政策逐渐收紧,“超过10人以上活动就需要报备”,公益组织的活动逐渐受阻,例如,米尔克主办的Speak Out大会就已无限期停办。显而易见,在成都这座城市与LGBT群体相处的过程里,仍然不免粗粝与亟待磨合的部分,这或许已经和城市本身的特性无关,因为官方面孔在所有城市都是那样整齐划一。

除去这一点,站在个体性少数者获得尊重与空间,可以相对无拘无束经营个人生活的维度,成都依然给了他们想要的。他们与这座城市,像是被包养的情人和一位有妇之夫的关系,有妇之夫很难全面满足他们的诉求,比如同性婚姻合法化,但在其他的生活细节上,有妇之夫会让他们生活无忧,感觉被爱。

4

城市对性少数者的包容需要两道关口。第一道关口是生活空间,第二道关口才是人。

华东师范大学教授魏伟,曾著有《公开:当代成都“同志”空间的形成和变迁》一书,这本书的内容来自于他为期数月的田野调查,也是他的博士论文。魏伟认为,在成都,保留着同志空间在中国演进的完整脉络,是绝佳的同志文化研究样本。

在魏伟看来,城市里的同志空间,如酒吧、浴室、公园乃至公厕,虽然都很有代表性,但还不是中国同志文化萌芽的起点。早期同性恋者需要一处安稳容身的公共空间,北京的衙门,上海的洋行,广州的店铺都解决不了这个问题,唯独成都,给出了中国所有城市里最妥帖的方案:茶馆。

清朝末年,成都街巷516条,茶馆有454家,可以说是每条街巷都有茶馆。1935年,成都市报纸刊载,城市中每天的茶客数量高达12万人,分布在599家茶馆中。这项数据相当惊人,因为当时成都人口不过60万人,除去不太去茶馆的妇女儿童,几乎人人泡茶馆。而根据成都茶楼行业协会的数据,2018年,成都保守估计有30000家茶楼,仍是全国之最。

旧时的成都茶馆有诸多区分,贩夫走卒和知识分子,一行人有一行人的茶馆。中山街的茶馆靠近鸽市,是养鸽人的茶馆;百老汇茶馆临近鸟市,是爱鸟人的茶馆;扛夫常聚在锣锅巷和磨子桥附近的茶馆中,而在南门外的茶馆里,则可以雇到保姆。

传统成都茶馆文化中,茶馆不仅是消磨时间的所在,更是交换信息与情报,以及袍哥处理江湖事的地方。一条街上的茶馆是区域中心,它可以是情报站,可以是贸易市场,可以是人才中心,也可以是梁山上的聚义厅。这样的文化背景下,茶馆在喧闹之下总是静水流深,装得下各种隐秘。

成都茶馆总量大,社会功能复杂却又分类清晰,是同志茶馆得以出现的城市文化背景,同志群体想在这里发展属于自己的空间,一点都不困难。青羊宫附近的茶馆,虽不是专为同志人群而开,却因同志在此社交而被强行赋予了这样的功能意义,现如今,碧云轩茶馆,白果苑茶园,也是非常出名的同志社交场所。在茶馆这一独具特色的城市空间里,成都培植了中国相当早期的LGBT文化萌芽。

网络时代的到来,旧经济结构的调整以及青年群体的登场,消解了成都茶馆中的江湖气。公益组织“成都同乐”的朋友向我提供了一张现在成都的MSM(Men who have Sex with Men,男男性接触者)地图,从图中可以看到,当前成都主要的同志活动区域,是浴室、酒吧、会所KTV以及客栈茶馆组成的立体城市空间。

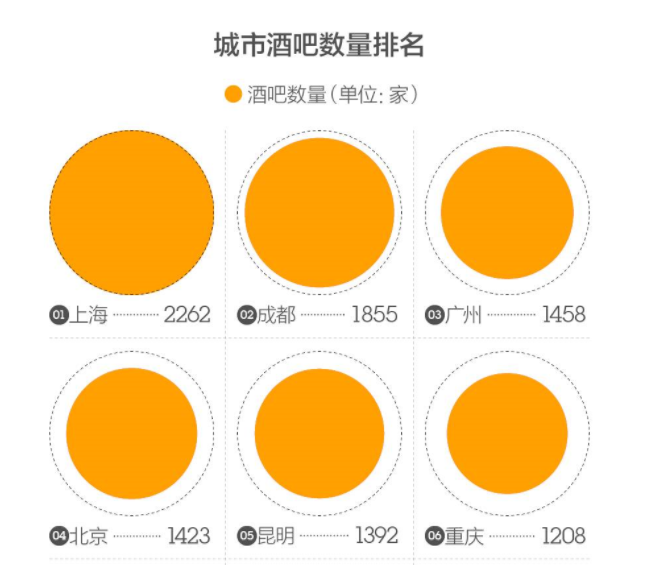

有意思的是,成都人对消费空间的爱,从茶馆一直蔓延到了其他场所。以酒吧为例,2017年,成都拥有1855家酒吧,数量仅次于上海,但是,上海的常住人口比成都多出800万人,如果计算酒吧数量与城市人口之间的比例,成都仍然是遥遥领先的全国第一。

(来源:第一财经周刊)

从茶馆到酒吧,成都对性少数群体的包容,体现在有合适的城市空间供之活动。生活在成都的性少数者,不必像在北京那样争夺广场,也不必像在广州那样争夺公园,当城市自发协调起他们的需求,空间摩擦自然就相应减少,社会对性少数者的敌意也会因此降低。

这些消费空间仿佛九宫格火锅,把人与人分门别类区隔开来,在互不打扰的状况下,距离便产生了美。

5

沿着魏伟对城市空间研究的思路,我们还可以进行进一步的推导。归根结底,茶馆或酒吧都是商业场所,哪怕消费不高,却也代表着一种衣食住行之外的非刚性消费需求。简而言之,不泡茶馆,其实并不会对生活产生根本影响,可是从晚清到民国,在中国社会发生巨变的状况下,我们实在很难想象,在1935红军长征的最关键一年,成都竟然有12万人每天在泡茶馆。

试想,举国动荡之下,成都哪怕偏安一隅,却也很难创造12万个富翁,泡茶馆的,大多还是普通百姓,而这正反映了成都人的消费观:他们不是非常关心储蓄问题,甚至不是非常关心明天,他们极其愿意在精神娱乐层面做消费投资,关注过程,关注体验,尽管这让他们显得短视,或者缺乏长期目标,但他们对此毫不在乎。

“今朝有酒今朝醉”,李白所描写的浪漫洒脱,其实就是成都人的消费精神。受关中文化影响的中国人素来节俭,成都式的消费观,可以说是传统文化中的一枝独秀。西汉扬雄说“蜀”即是“独”(“獨”),后来又有人称这里是“绝域殊方”,他们所说的并不全是城市风物,更是人的独特个性。

成都人消费的信心,可以追溯到2200年前。都江堰的修建,一了百了地解决了成都地区的粮食问题,而且沿岷江经嘉州重庆,水路可以直达江南,成都也因此成为重要的工商业中心。常年稳定的粮食生产、丰富的贸易、加上偏安一隅的地理环境,带给四川人以消费的自信:天生我才未必有用,但是千金散尽定会复来。

千万不要认为我只是在说过去而不谈现在。有证据表明,成都人独有的消费习惯,一直从古代流传到了今天。2000年,成都城市居民人均可支配收入是5894.27元,人均储蓄余额却只有831元,只占可支配收入的15%。这一年是国家“西部大开发”战略执行的第一年,成都地区的经济还没有产生特别巨大的变化,这种大手大脚的消费,显然颇有古风。

此后十余年间,成都人的可支配收入年年攀升,储蓄率却仍在15%~25%之间徘徊。2016年,成都市的人均储蓄余额排名全国第十三位,怎么看都不像是新一线城市中的翘楚。而与此同时,成都的奢侈品购买力却位居全国第三位。

(排队购买Chanel的成都人)

我想,正是得益于成都人独特的消费观念,成都的茶馆、酒吧、浴室等城市空间,才具备了为同志群体提供服务的基础可能,如果没有爱好消费的成都人,就不会有如此规模的商业空间总量,城市就仍然是“家——单位——公园广场”的三明治空间,在这样的城市基础上谈包容,无异于纸上谈兵。

成都人的消费观告诉我们,他们是不折不扣的自由派,体验派。一项数据表明,成都人的平均结婚年龄是29.2岁,远低于全国平均水平,性伴侣数量也更多,无他,他们忙着体验去了。那么显然,同性恋爱也是众多体验中的一种。

6

现代人许多常见问题,例如烟瘾、肥胖或者抑郁,目前都已经可以从12万年前的尼安德特人基因里找到根据。事实上,一座城市的基因也是一样,现代人的生活习惯乃至思想倾向,都可以从城市的历史变迁中找到答案。

许多人不知道的是,成都是一座移民城市。秦汉时期,有外部移民入蜀垦荒;到了蜀汉成汉时期,少数民族流民移入川西平原;唐宋一代,成都已是文人墨客的旅游胜地,唐玄宗唐僖宗两次入蜀,带来了大量宫廷人员和手工艺人;而至清朝康熙乾隆时代,大量移民入蜀经商。康熙年间的《成都府志》记载:“四方流氓艺业贸易凑成省会。”《成都通览》则写道:“土著稀少,今之成都人,原籍皆外省也。”

如此一看,所谓成都文化,其实就是移民文化,成都仿若隐藏于中国内陆的小美利坚,是由移民汇聚建设而成的。古往今来,融合是成都的一个大主题,这或许在一定程度上塑造了成都人包容的DNA。

除此之外,本土宗教也许构成另一股影响DNA的力量。众所周知,成都是道教的发源地,时至今日,成都及其周边还有数百处道教景点。

学者白盾对道教的一番评断,我认为恰恰反映出一种我熟悉的成都人性格。他说,道教思想,其实是个“大杂拌”,道教崇奉老庄,老子思想,是小农业生产者的“安其居,乐其俗”,即鲁迅所言“先自致槁木之心,立无为之治”,简单翻译,就是对一切事物无动于衷的冷漠表现;而庄子思想和老子有区别,主张“物不胜天”,“一切归于无”,即范文澜所言,“回到无人类的世界里去”,“是一种消极颓废的遁世主义”。

成都人确实会在一些时刻显现出他们“无动于衷”的一面。汶川地震期间,成都的夜蹄花依然人满为患,人们并没有因为大地震就忽略自己的口腹之欲,而在雅安地震期间,我在清晨被震醒后急急忙忙出门,却发现广场上的大妈们已经跳起了扇子舞。

从这个角度理解成都人,说其包容似乎又不大妥帖,因为这不是包容,而是不care。除非自己有能力解决问题,否则他们不会行动,更不会为了摆无用的道德姿态而委屈自己。

社会对一种思想的评判,归根结底是社会需求决定的。一个国家要发展进步,必须努力昂扬,积极入世,道教如果兴盛,人人意兴阑珊,肯定不利于国家建设,因此自然被批评为“消极颓废”。可是,今时今日我们流行的“丧文化”,似乎正是道教思想的一种复归。

鲁迅曾经说,“中国根柢全在道教……以此读史,有多种问题可以迎刃而解。”如今看来,这一判断仍有效力。我还是想再次引用白盾先生那个词:大杂拌。也许,这不仅是道教的特征,更是成都这座城市的特征,既是一座由移民汇成的“大杂拌”城市,既是道教这一“大杂拌”宗教的发源地,那无论什么文化,无论什么颜色,相信成都都可以拿来拌一拌。